Views: 24

ねぇねぇ、この写真見て!なんかさ、すごく穏やかで、優しい時間が流れているように見えるでしょ?私ね、この写真を見ると、週末によく行くお気に入りのカフェの、窓際の席にいつも座っている、ちょっと気になる女の子のことを思い出すんだ。これね、私がそのカフェで、勇気を出して声をかけた、ある午後の出来事なんだよって言ったら、みんな興味持ってくれるかな?

あれはね、確か先月の日曜日だったと思うんだ。課題も一段落して、久しぶりにゆっくりできる週末だった。朝から家でゴロゴロしてたんだけど、ふと、いつものカフェの美味しいケーキが食べたくなって、午後から出かけることにしたんだ。

そのカフェはね、駅から少し歩くところにあるんだけど、静かで落ち着いた雰囲気で、私のお気に入りの場所なんだ。大きな窓から優しい光が差し込んで、店内に飾られたドライフラワーとか、置いてある本のセレクトとかも、すごくセンスがいいんだよね。

いつものように窓際の席に座って、ケーキとカフェラテを注文したんだ。窓の外を眺めながら、ぼーっとしてる時間がすごく好き。 他のお客さんを眺めたり、空の色が変わっていくのを見たりするだけで、なんだか心が安らぐんだ。

その日も、いつものように窓際の席に座って、カフェラテを飲んでいたら、向かいのソファ席に、見慣れない女の子が座ったんだ。それが、この写真に写っている女の子だった。

黄色のニットのワンピースが、午後の優しい光によく映えていて、すごくおしゃれだった。髪は肩くらいまでの長さで、ふんわりと内側にカールしていて、顔にかかる髪を時折、指でそっと払う仕草が、すごく自然で可愛らしかったんだ。イヤリングも控えめだけどキラキラしていて、全体の雰囲気にすごく合っていた。

彼女は、運ばれてきたカフェラテをゆっくりと飲みながら、何か考え事をしているようだった。時折、窓の外を眺めたり、手元のスマホを少しだけ見たり。その姿が、なんだか絵画みたいで、私はつい目で追ってしまっていたんだ。

この写真は、まさに私が彼女の存在に気づいて、その横顔が素敵だなと思って、こっそりスマホで撮らせてもらった、ほんの数分後の瞬間なんだ。

彼女が、ふと顔を上げて、窓の外を眺めている、その一瞬を捉えたんだ。優しい光が彼女の頬を照らしていて、なんだか物憂げな表情が、すごく印象的だった。

私は、彼女のことがなんだか気になってしまって、しばらくドキドキしながら、自分のカフェラテを飲んでいた。でも、時間が経つにつれて、「せっかく同じ空間にいるんだから、少しだけ話しかけてみようかな」という気持ちが湧いてきたんだ。普段は人見知りする方なんだけど、その日はなんだか勇気が出たんだよね。

深呼吸をひとつして、私は思い切って立ち上がり、彼女の席に近づいた。「すみません、もしよかったら、少しだけお話してもいいですか?」って、できるだけ優しい声で声をかけたんだ。

彼女は、少し驚いた表情で私を見たけど、すぐににっこり笑って、「あ、はい、どうぞ」って言ってくれた。その笑顔が、写真で見た印象よりもずっと明るくて、私は少し安心したんだ。

「あの、このカフェ、よく来るんですか?」って、ありきたりな質問から始まったんだけど、彼女は丁寧に答えてくれた。「ええ、たまにこうして、一人でゆっくり過ごしたくて来るんです」って。

それから、私たちは少しずつ話をするようになったんだ。好きな音楽のこと、最近読んだ本のこと、学校のこと…話していくうちに、私たちには意外と共通の趣味があることが分かって、話がどんどん盛り上がっていった。彼女の名前は「ユキ」っていうんだって。

ユキと話している時間は、本当にあっという間に過ぎて、気づけば窓の外は、夕焼けの色に染まり始めていた。「もうこんな時間だね」って、二人で顔を見合わせて笑ったんだ。

別れ際、私たちは連絡先を交換して、また近いうちに会う約束をしたんだ。カフェを出て、駅までの帰り道、私はなんだか心がポカポカして、すごく幸せな気持ちだった。あの時、勇気を出して声をかけて本当によかったなって思ったんだ。

この写真を見るたびに、あのカフェの 雰囲気とか、窓から差し込む優しい光とか、そして初めてユキと話した時の、少しドキドキした気持ちが鮮やかに蘇ってくるんだ。何気ない日常の中で、ちょっとした勇気を出すことで、素敵な出会いが生まれることもあるんだなって、あの日の出来事が教えてくれた気がするんだ。

ね、どうだった?こんな風に、カフェでのちょっとした出会いが、その後の素敵な友情に繋がることもあるんだよ。みんなも、もし気になる人がいたら、勇気を出して話しかけてみるのも、いいかもしれないね!

このストーリー、および登場する画像はAIによって生成されたフィクションです。

あくまで創作としてお楽しみください。

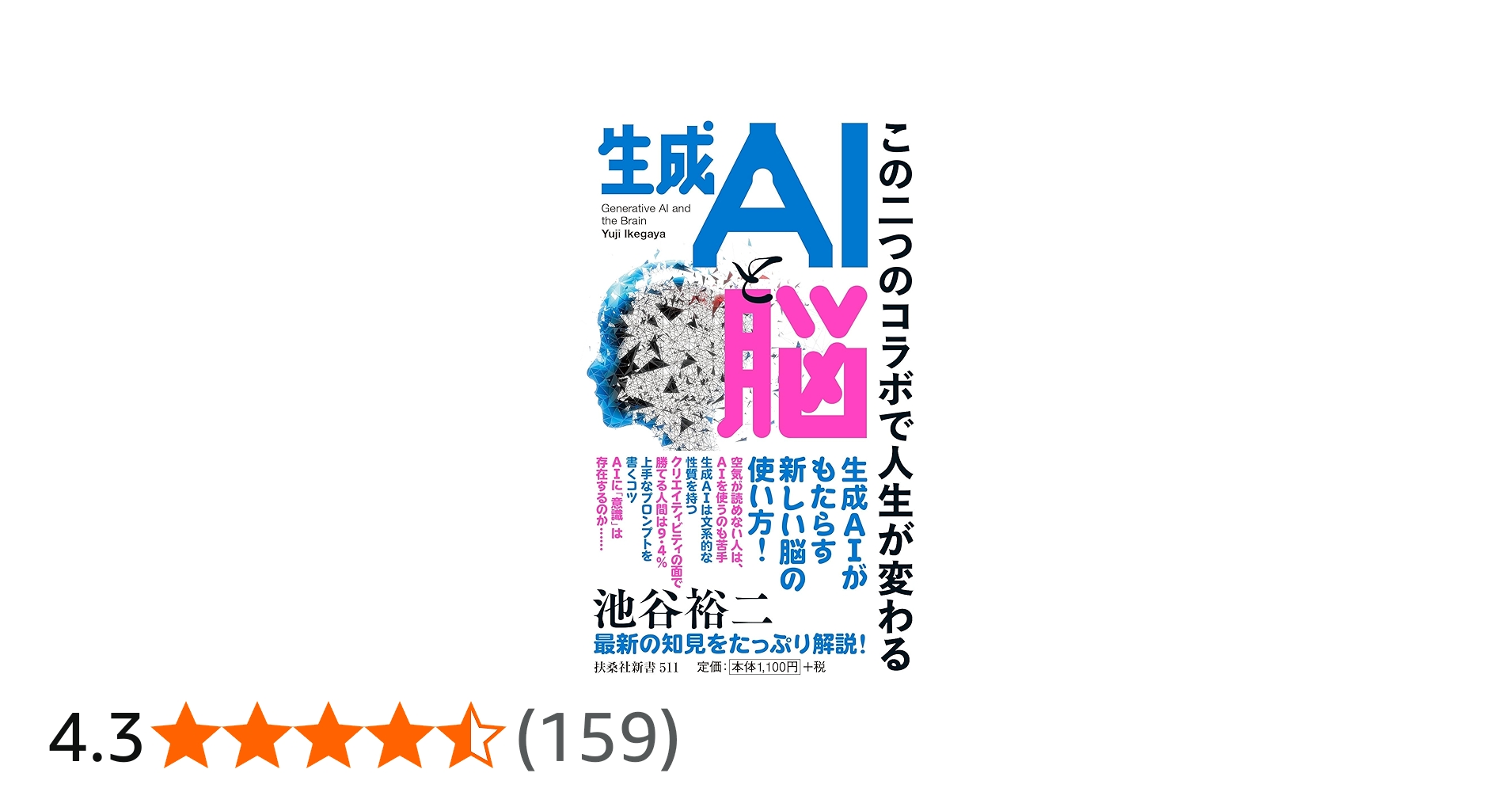

実はこの内容5回作り直しています。なかなか満足がいく内容にならなくて、加筆しながら校正と修正を繰り返したものです。自分のイメージをAIに伝えて物語を作ってチェックして校正してもなかなか満足がいくものになりませんね。